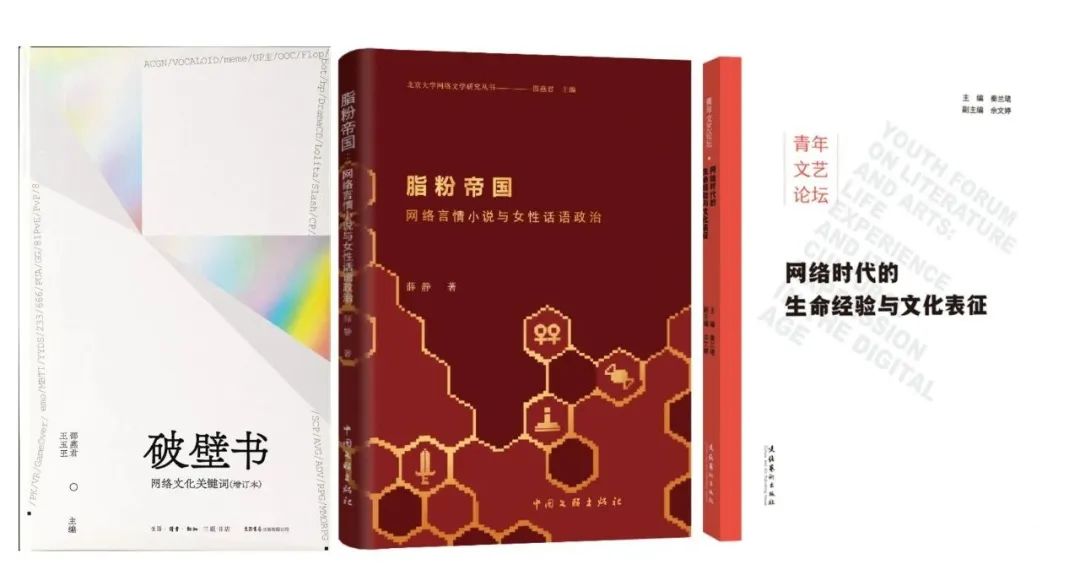

12月2日,第一百一十期青年文艺论坛“破壁之旅——网络青年亚文化的自我立法与代际沟通”在中国艺术研究院成功举办。来自全国多所高校和研究机构的老中青三代学者,以及生活书店、文艺报等出版界的大咖齐聚会场,围绕邵燕君、王玉玊主编的《破壁书》增订版、薛静的《脂粉帝国:网络言情小说与女性话语政治》和收录了六期青年文艺论坛讨论内容的《青年文艺论坛·网络时代的生命经验与文化表征》三本新书,就“次元破壁”“性别破壁”“代际破壁”三大议题展开深入讨论,碰撞思想火花。

论坛伊始,中国艺术研究院马克思主义文艺理论研究所副所长崔柯作为主持人介绍论坛缘起。青年文艺论坛会定期围绕青年文艺相关著作开展专场讨论,而今年同时有三本非常优秀的相关著作出版。崔柯指出,这三本书虽然各有侧重,但存在共通之处,都在进行理论与学术的“破壁”尝试,本次论坛即是基于上述想法策划而成,希望能够在次元、代际、性别等层面充分展开讨论,延续这场“破壁之旅”。

第一场论坛主题为“次元破壁”。北京大学中文系教授、《破壁书》主编邵燕君首先发言,介绍了增订版《破壁书》。与原版相比,增订版增加了35个词条、修订了25个词条,新增内容约9万字,并设计了全新封面。邵燕君认为,“增订版不仅仅是增加这些词条,它的最大意义在于,告诉我们这是一本活在当下的词典,是一本活着的词典。它会随着社会不断更新,一直记录我们的生活——这也是我们的信念,我们会一直做这样一个流动着的词典。”回顾《破壁书》的编撰初衷,邵燕君强调书中词条聚焦“关键词”而非“流行词”,每一个词都要有旺盛生长的能量。时隔六年再度回看,这些词经受住了时间的检验,“都没有死掉”,《破壁书》也因此可以被视为一部网络亚文化发展史,在积淀部落文化的同时持续生长。

邵燕君进一步指出,《破壁书》不仅是网络亚文化的记录,也是网络一代学者将关键词学术化,“为自己立法”的实践。她希望这部书能够为学者提供有用的学术参考,助推网络文艺学术研究体系的完善。最后,面对近几年性别、阶层等壁垒进一步增高的现实,她引用钱理群老师的话,指出当代学者面对一个“无真相、无共性、不确定”的时代,大家一方面要有“理直不气壮”的自觉,一方面,更应该观察思考,用学术化的方式记录和表达。在这一意义上,《破壁书》可以被视为不同次元、不同圈子之间沟通联结的“浮桥”,它既是彼此生命经验的记录,也是一种相互的“手册”与“礼物”。

《破壁书》的副主编、中国艺术研究院马克思主义文艺理论研究所副研究员王玉玊更为细致地介绍了《破壁书》新旧版本的区别。她基于“关键词”这一概念,提出了“持久性、典型性、破圈性”三大特点与标准,并强调关键词的流变过程浓缩着社会价值的变迁,极具学术阐发空间。以“雷”为例,尽管“雷人”“天雷滚滚”这些词已经比较有年代感,但“雷点”却在当今的网路文学中被频繁使用,从“雷人”到“雷点”,反映了“雷”从公共性到个人性的变迁,折射出社会价值观的日益多元化。随后,王玉玊进一步介绍了书中的六大单元,分别是二次元·宅文化、同人·粉丝文化、女性向·耽美文化、网络文学、电子游戏和社会流行词,每个单元不仅有主标题,还在书末新增了音序词条索引,方便检索。

生活书店总编辑曾诚从生活书店的发展历史与理念切入,指出生活书店作为三联书店的子品牌,专注于推出“更年轻的人文社科著作”,《破壁书》正是其标志性产品之一,“它代表我们是可以推出‘年轻的’人文学术的一个出版社。”除此之外,生活书店今年还推出了一系列学术著作,涉及到网络文学、电子游戏、克苏鲁等诸多热门话题。随后,曾诚从《破壁书》的开本设计、用纸装帧到目录索引等细节入手,全面解读了新版《破壁书》的编辑特点,并透露未来考虑推出文创周边,为传播青年文化拓展更多渠道。

北京师范大学文学院教授赵勇以《〈时髦词典〉:从主流文化到青年亚文化》为题进行发言。他首先强调了《破壁书》在自己生活中发挥的重要作用:不仅为学术研究提供注脚,更成为了他观察青年亚文化的重要窗口。随后,他以《时髦词典》《媚俗通行证》《拷问经典》等书目为例,引出对流行语汇或文化关键词源流的思考,回顾了改革开放后语词从主流文化向青年亚文化迁移的过程,特别是伴随网络媒介兴起,新词逐渐“从网上走到网下”。这一位移过程不仅反映文化传播的变革,也揭示了语词背后的社会心理转型。

中国社科院文学所网络文学研究室副主任汤俏则从自身经验出发,指出尽管网络文化在圈内显得声势浩大,但圈外人仍对此研究感到陌生,换言之,“次元之壁仍然存在。”她回顾了网络文学研究逐步从冷门边缘进入主流视野的艰辛历程,称其为“破壁破圈之旅”。尽管研究成果日益丰硕,当下诸如“女性向”“发疯文学”“科幻修仙”等词汇仍在批评话语体系中存在某些壁垒,有些刻板印象仍然坚冰难破。因此,建构网络文学批评话语和评价体系的工作仍然任重道远。如何用学术思维方法,以普通白话来解释各种亚文化圈的词汇,如何将网络语言纳入正规的学术表达之中,《破壁书》提供了一个很好的范例。

中央民族大学文学院讲师李强以《从“常识”到常识:关于次元破壁路径的一个描述》为题,从“常识”一词切入,将“破壁”描述为不同圈层之间进行常识对接与融合的过程。如果将时代整体视为星空,其间分布着不同的趣缘社群,它们构成了不同的审美共同体。破壁,就是这些共同体的“常识”与其他共同体之间“常识”的交流与融合,这个过程往往是从明到暗,又从暗到明。某个共同体形成的亚文化部分“常识”破壁到了大众的“常识”能接纳的地步,就是所谓的“出圈”了。随后,李强又从当代文学史角度加以补充,引用赵树理《也算经验》中的“翻译”概念,即“把知识分子的话翻译成大众的话”,认为“破壁”也是有意识地推动“从常识到常识”的转化,这个过程强调需要一批具有责任感且懂得多种“圈层语法”的人,来承担“翻译者”的角色。

本场讨论结束后,嘉宾们围绕网络文学的现实主义转向、《破壁书》的词条标准与读者定位、“亚文化”与“网络文化”的概念差异等问题,与现场师生进行了热烈交流,进一步深化了对次元破壁的思考与认知。

现场交流环节

第二场论坛主题以“性别破壁”为主题,由中国艺术研究院非遗中心副研究员刘新宇主持,围绕薛静的《脂粉帝国:网络言情小说与女性话语政治》一书展开。

清华大学人文学院讲师薛静以《网络时代的性别话语:网络言情小说发展及女性向文艺的崛起》为题进行报告。她首先简要了介绍新书《脂粉帝国:网络言情小说与女性话语政治》,并以此为契机回顾了女性向网络文学创作近20年的发展历程,分享了自己的思考。随后,薛静指出,在当前影视剧、网络游戏等文艺形式中,性别议题逐渐显现,“而且能够让背后权力和阶层问题显形”;同时,她强调,“艺术标准的背后是价值标准的重新确定”。尽管性别议题已成为舆论热点,但对立与隔阂依然存在,甚至女性群体内部也出现多样化的立场分歧。因此,薛静呼吁网络文艺研究者更应承担架起沟通桥梁的责任和使命,深入探讨女性群体的欲望模式与现实处境,以推动性别问题的理解与共识。

中国文联出版社学术分社总监、编审,“北京大学网络文学研究丛书”责编冯巍回顾了丛书的出版历程,并着重探讨了“女频/女性向网络文学”的学术价值与社会意义。她认为,就网络文学自身而言,“女性向问题”除了关乎男频女频二分格局,还伴随了网络文学类型变迁以及社会深层性别关系变迁,因此具有非常大的学术延伸空间。女性向的发展历史,“事实上清晰反映了女性主义思想和消费主义文化在新时代的影响,当代中国语境下女性现实需求和话语表达由此得到了鲜明呈现”,并可能从单一女性受众延伸向“受困于性别的或关心性别问题的所有人”。由此,冯巍对薛静的研究及“北京大学网络文学研究丛书”的价值意义表达了高度肯定与热切期待。

厦门大学电影学院副教授杨玲以《霸总形象的嬗变与言情文类的性别破壁》为题进行了分享。杨玲首先站在同行角度,从历史线索清晰度、女频网文内部的历史变迁、审查制度等方面深入细致地对薛静《脂粉帝国》一书提出了一系列的建议与反馈。其中,杨玲重点以小说《佳期如梦》为例,与薛静展开对话,并以网络微短剧《闪婚老伴是豪门》为例,讨论了“霸总”文类的另外一种可能,为性别破壁提供了新的视角和思路。

中国人民大学文学院副教授宋声泉以《性别破壁之旅的自我批判》为题,从个人家庭婚姻生活经验切入,探讨性别破壁的复杂性。他指出,从城乡、代际、贫富、国族到地域,“壁”无所不在,而观念之“壁”则有着更细微的个体差异,甚至在同性别群体内部也可能分化。随后,他回顾自己的学术经历与生活感受,提出不断破壁的最终目标在于成为一个真正完全的、鲁迅意义上的“人”,并表达了对于一种“勇敢做每一个个体”的“个体的女性主义、差异化的女性主义”的支持。

江南大学人文学院副教授许婷聚焦于网络社区中的性别流行话语,以《网络社区中的“爱女”流变》为题,梳理了“爱女”“虐女”“厌女”等相关概念,回溯其在网络社区中以“构词法”形式被“镜像生成”的原初语境及其语义流变。她指出,在舆论激化的语境下,“爱女文”的女频创作逐渐表现出立场和理念先行的情况,整体呈现出由社区到话语、再由话语反身影响创作的过程,“爱女批评”在一定程度上也造成了一些限制与束缚,对女性创作产生了部分负面影响。

第三场论坛以“代际破壁”为主题,由中国艺术研究院马克思主义文艺理论研究所的王肖帆主持,围绕文化艺术出版社出版的《青年文艺论坛·网络时代的生命经验与文化表征》一书展开。该书共收录历次论坛中的六期内容,涵盖网络文学、电子游戏、数码时代的恐怖文学、女性向文艺等丰富话题,核心关键词之一即是“网络时代”。本场讨论就基于网络时代和前网络时代代际之间迫切的破壁需求展开交流。

文化艺术出版社二编室副主任、《青年文艺论坛·网络时代的生命经验与文化表征》责编赵月首先介绍了本书的出版情况及青年文艺论坛的举办宗旨,并以此为出发点,分析了融媒体时代图书出版所面临的机遇与挑战。她指出,融媒体时代信息获取渠道多元化,短视频等新媒体形式的兴起改变了读者的阅读习惯,给传统出版行业带来了严峻考验。不过,融媒体时代也为出版人提供了创新的多种可能,例如通过有声书、互动电子读物、网络直播等方式自我革新。本次论坛正是一次交流与传播的探索。

马克思主义文艺理论研究所副研究员、《文艺理论与批评》副主编李静分享了自己这些年的学术实践和阅读体验。她聚焦于“被破壁的对象”,指出“70后”“80后”一类代际标签一方面需要被反思,另一方面却仍是当下学术分析的重要工具。近年来,代际划分则更聚焦于青年写作,“青年性”成为被争夺和被定义的对象。基于此,李静以自身学术实践为例,讲述了“85 后”“90 后”学者“代际自觉”的尝试,并借鉴钱理群老师和赵园老师关于养老与老年的观点,指出“代际破壁”既要自觉寻找与建立代际主体性,也要重视代际交流与对话,实现多方向、多维度的破壁。

北大中文系当代文学专业博士、独立学者傅善超以电子游戏为切入点,从“治理”“劳动”“模拟”三个关键概念展开代际话题的讨论。他结合自己的博士论文成果并广泛援引相关理论研究,指出上述概念在数码环境、数码技术、数码资本主义的背景之下深度地渗入并构成了电子游戏世代的日常生活,成为理解当下代际想象环境的重要参照。

山东大学文学院助理研究员王鑫则从“增强现实”和“世界异化”两个关键概念的界定与现实价值分别展开,由此提出对“积极叙事和消极叙事”的区分,前者建立在欲望之上,构建面向未来的乌托邦,后者则建立在对公平正义的要求之上,更类似审判与推理。基于上述讨论,王鑫对当下复杂的、充斥着仇恨和暴力的网络舆论环境做出了媒介环境层面的分析,试图勾勒出一种新的可能性,“让虚拟以某种开放的、可变的、不断生成的甚至不可认知的规则去改写现实,调整现实。”

最后,主持人崔柯总结发言,再次对与会的专家学者及师生表示感谢。本次论坛不仅深化了对网络时代次元、性别和代际破壁问题的学术探讨,也为处于不同“障壁”之间的人们的理解与合作提供了新的思路。

本次论坛由中国艺术研究院马克思主义文艺理论研究所、北京大学文学讲习所共同主办。

撰稿:时悦驰

摄影:马安妮