刘庆邦在“小说家讲堂”

2022年11月15日,当代著名作家、中国煤矿作家协会主席、北京作家协会副主席刘庆邦先生走进“小说家讲堂”的课堂。课上,主持人李洱教授向同学们介绍道,刘庆邦先生创作丰厚,有“短篇小说之王”的称誉。作为一位土生土长的河南作家,刘庆邦的作品深深根植于河南文化,其内容可以分为“地上”与“地下”两部分:“地上”部分写平原上的人和事,描绘人情之美、田园生活、日常伦理,“地下”部分则写煤矿中黑暗、残酷、非理性的世界,二者对比,产生巨大的张力。近年,刘庆邦的写作转向中国城镇化、北京中产家庭与老年人生活,其作品对五十年来中国普通人的家庭生活变化及其对人们心灵的内在影响有着极为精准的艺术表达。

李洱教授向同学们介绍刘庆邦的创作历程

刘庆邦的演讲题为“小说创作的实与虚”。在他看来,作家创作小说的过程,就是如何处理实和虚关系的过程,然而当今中国的作家们创作小说都太“实”了,缺乏想象力和虚构能力。刘庆邦援引汪曾祺评论林斤澜小说之语“有话则长,无话则短”,指出小说创作应当是“真真假假、虚虚实实”,必须处理好实和虚的关系。

随后,刘庆邦提出他认为中国作家小说过于实的五个原因:第一,中国作家缺乏务虚哲学的支持,中国传统哲学尤其是有主导地位的儒家哲学是从实用主义、功利主义出发,影响到中国作家的写作倾向;第二,中国作家长期走现实主义道路,在创作实践中一定程度上忽视了浪漫主义的重要性;第三,中国人不尚争论,认为“空谈误国,实干兴邦”,缺乏魏晋清谈的务虚精神;第四,中国的汉字是象形文字而非抽象的拼音字母符号,因此受到语言影响的思维方式也趋于实在;第五,中华民族是一个感性的民族,思维中的感性大于理性,因而较少形而上的哲学思考。他认为,中国的作家不能因此放弃务虚、只专注务实,因为文学的本质在于虚构,必须进行虚实结合的写作实践,用虚写之光照亮生活。

谈到这里,刘庆邦对自己多年来的创作实践进行总结,以自己的小说《神木》等为例,说明小说创作中虚实结合的必要性与具体方法。他认为,文学创作的过程应当分为三个层次。

演讲生动详实,聊到有趣处,同学们会心一笑

第一个层次,从实到虚。一切虚者皆从实处生发,任何写作都离不开大地,离不开现实生活,“实”在文学创作中起着决定性作用。例如,小说《神木》的灵感来源于一起发生在煤矿中的杀人骗财的真实案件,刘庆邦曾任职的中国煤炭报的通讯《惨无人道的杀戮》对此事进行专门报道。但是,将新闻改写为小说并非易事,刘庆邦自现实事件结束的地方另起炉灶,从虚构的稚子寻父线索入手,使整个故事获得了生长点,也令小说与现实拉开距离,进入海阔天空的虚构空间。同时,孩子未受荼毒的纯洁心灵与歹徒阴暗丑恶的心灵相对照,小说的明暗关系更为鲜明,通过处理两名歹徒对待孩子的态度分歧,作者在建造人物心灵世界时能够不受现实逻辑的约束。《神木》改编而成的电影《盲井》大获好评,在国际电影节上屡获佳绩。

第二个层次,从虚到实。要把虚的线索变成实的东西,这很考验作家的写实能力。刘庆邦认为,写作是一个不断回忆的过程,是一个不断挖掘自我、发现自我、表现自我心灵的过程,要想把小说写实,作者必须在故事中找到自己。例如,《神木》中孩子的许多细节,都曾是刘庆邦的亲身经历。将自己的个人经验写进小说,这要求作家热爱日常生活、懂得人情世故,用经得起推敲的真实细节赋予作品强烈感染力。

刘庆邦中篇小说精选集《神木》

第三个层次,从实再到虚。这是一个很难达到的层次,因为现实对作家的约束力十分强大,作家必须意识到这种约束力,尽可能摆脱现实的纠缠。在刘庆邦看来,契诃夫《草原》、海明威《老人与海》、鲁迅《阿Q正传》、沈从文《边城》都是小说虚写的范本;当代文学创作中,史铁生《务虚笔记》、阎连科《年月日》、刘恒《虚证》都是在虚写方面值得学习的作品。这些作品的共同点在于,它们从生活中抽象出概念,并将其推理、演绎成一篇小说;情节少而充满细节,与自然联系紧密,语言富有诗意。

在演讲的最后,刘庆邦对小说如何学习“虚”进行了总结。在整个艺术门类中,最“虚”的是音乐;在文学门类中,最“虚”的是诗歌。因此,小说要向音乐、诗歌学习,从而达到“虚”的境界。小说的“虚”应当体现在作者的理念之中,无论何时,作者都不应放弃理想主义,正是理想主义的信念使小说能够超越雷同的现实世界,让文学世界因主观、思想、理性、抽象的不同而不同。

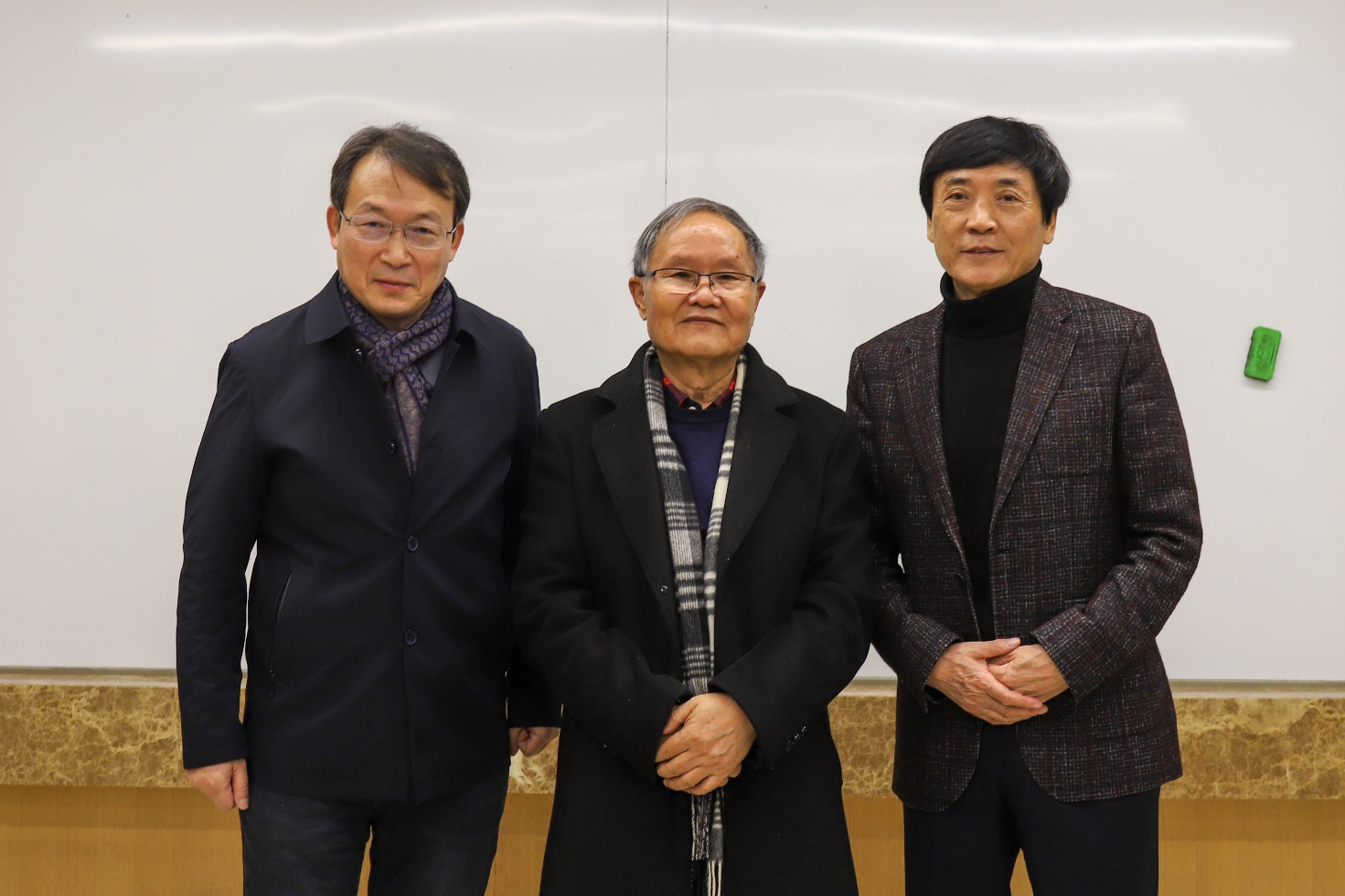

课后,曹文轩教授、刘庆邦先生、李洱教授合影(从右至左)

刘庆邦课后答同学问

刘庆邦为同学签名留念

撰稿:潘舒婷

摄影:陈绚