2024年12月17日,当代著名作家柳建伟走进北京大学“小说家讲堂”的课堂,为同学们带来一场以“长篇小说创作与影视剧改编的几个关键问题”为题的讲座。本次讲座是北京大学王默人-周安仪世界华文文学奖系列讲座的第十五讲,由北京大学文学讲习所李洱教授主持。

讲座开始前,李洱教授首先介绍了柳建伟在文学及影视剧领域的创作和成就。他指出,当代作家的知识大多局限于某一个领域,而柳建伟对政治、经济、乡村等多个领域均有研究。多年的职业军人的经历也让他得以对军事方面有深入了解,并创作出《突出重围》以及曾获茅盾文学奖的《英雄时代》等长篇小说。此外,柳建伟在影视创作领域也成果颇丰,其担任编剧的新电影《浴血困牛山》近期已经开始点映。相信柳建伟的讲座会为同学们带来文学影视创作、人生道路选择等多重面向上的启示。

李洱教授向同学们介绍柳建伟的作品

讲座开始后,柳建伟首先分享了自己与北大的“故事”。他回忆道,二十多年前小说《突出重围》出版时,自己就曾受邀来北大讲课,内容涉及国际形势、军事观察等多元话题,而自己之所以能谈这些方面的洞察,是由于自己有相对丰富的人生经历。基于这些人生经历,柳建伟回顾了自己三部长篇小说的题材变化:《北方城郭》讲述自己县域生活的经历,《突出重围》是军事题材,《英雄时代》转而书写都市生活。三部作品勾连起个人生活与时代变迁,因此他将它们称为“时代三部曲”。柳建伟表示,自己为本次讲座选择的主题也与“生命转轨”有关,他将同学们视为文学创作者、鉴赏者,而非单纯的爱好者,并希望自己从计算机专业转向文艺创作的经历能为大家大学期间的人生道路选择提供启发。

柳建伟在“小说家讲堂”

柳建伟表示,在创作前,首先要对当下文学创作体裁的兴衰有所把握。中篇小说大多聚焦现实题材,但限于篇幅,难以充分表现当下生活的丰富性与典型性;短篇小说追求精品,需要长时间的耐心打磨,因此难以作为谋生手段;散文、杂文等在社会功能和情感表达上也多有难以尽述之处。因此,他重点关注长篇小说,认为这是一种“朝气蓬勃、方兴未艾”的“大型文学体裁”。接着,柳建伟列举了史诗、多幕剧、长篇小说,以及受到这三种体裁影响的电影文学和电视文学等五种“大型文学体裁”,并按照自己的研究分别对其进行介绍:史诗多写人类远古传说,讴歌英雄主义,多半带有战争元素,如《伊利亚特》《格萨尔王》等;多幕剧主要指古希腊至20世纪之前的戏剧,多取材于真人事迹,带有一定的戏剧性。柳建伟指出,随着戏剧的发展,文学作品逐渐将目光从远古转向当下的精彩生活。柳建伟认为,有两个代表性的作品尤其值得关注,因为它们对后来的文学启示其多:一是苏格拉底的《对话录》,记载了古希腊城邦中百姓的生活及言谈论争;二是阿普列乌斯的《金驴记》,叙述了一个颇有趣味的故事,二者均可视为后来长篇小说的源头。此后,长篇小说逐渐摆脱了“帝王将相、才子佳人”的视野局限,开始作为一种“书写同时代的生活与事情”的文体而蓬勃发展。

柳建伟进而详细讨论长篇小说这一体裁,并提出了一个核心问题:长篇小说是什么?他指出,国外学者从伤感主义、浪漫主义等角度对此概念有过很多讨论,国内则多按农村、工业等题材进行划分,但目前仍然没有完全让人信服的、对“长篇小说”这一文体的权威定义。对此,柳建伟从自己的阅读与写作经验出发,给出了自己的定义:长篇小说是在一定的时空关系系统之中,描写现实之中的人物,使其与未定型的现实进行多维的接触,并且呈现为未完成性表述的大型文体。在这个定义中,“时空系统”“现实中的人”“未定型与未完成”“多维接触”等均是不可或缺的要素。

基于这一定义,柳建伟指出长篇小说写作的几个关键问题,并逐一做出阐释。第一点是“结构”,即“在一定时空关系系统之中人物关系的总和”,这是长篇小说最重要的一点。柳建伟提到,《对话录》和《金驴记》启发了后来的两大结构传统:前者为“网状的广场性结构”,典型代表如《红楼梦》《百年孤独》,虽然故事经历漫长时间,但场域均局限在较小的、封闭的地点;后者则是“线性的道路式结构”,典型代表如《堂吉诃德》《神曲》《浮士德》等,并延伸出“河流”等模式,其本质上也与“道路”模式相通。二者必须择选其一,不能混淆使用。第二点是人物的典型性,典型人物需要具备三个特征:一是广泛的代表性,二是性格的绝对独特性,三是心灵的深邃性。例如鲁迅笔下的阿Q,“精神胜利法”构成其性格的典型特征,而画圈没有画圆一处心理描写,则打开其心灵内部的深邃空间。此外,一定要写人物在特定时空中的生活,例如《废都》《檀香刑》等小说,都成功地选取了特定时代、特定地域作为人物行动的背景。第三点是故事与情节,这是长篇小说的根本基础。第四点是要找到一个独特的语言和叙事方式,此处柳建伟以莫言的狂欢化语言为例,指出长篇小说形态庞杂,不能太过“干净”,会写“闲笔”也是必要的能力。最后一点是当下的时代背景。柳建伟指出,中国目前处于城市化和现代化的进程之中,这是一个向上的、快速发展的时段,并且未来仍将长期持续。柳建伟指出,这一时代背景拥有孕育众多优秀长篇小说的能力,创作前景广阔,因此他也鼓励同学们积极把握机会。

《对话录》与《金驴记》

接下来,柳建伟聚焦电影和电视剧文学,重点讨论改编问题。他指出,电影、电视剧的诞生主要得益于技术的发展,兼取史诗、多幕剧和长篇小说三者之长,虽然其对视听层面有特异性的强调,但“文学”仍然是这两个文体的基础,因此它们对故事、中心人物、戏剧感(“对手戏”)、语言(“叙事手法”、“风格化”)等方面都有要求。柳建伟认为,当下的电影和电视剧均是由资本掌控的工业化产物,因此相较于直接创作剧本,他更建议同学们尝试改编工作。目前位列影史经典的许多影片如《肖申克的救赎》《公民凯恩》《辛德勒的名单》《拯救大兵瑞恩》《2001太空漫游》等,均是由长篇小说改编而成,而这里的“长篇小说”,未必一定是经典名著。考虑到同学们大都没有改编剧本的经验,柳建伟从初学者的角度给出了具体可行的“入门方法论”:首先,可以先通过拉片的方法,对《罗马假日》《魂断蓝桥》《拯救大兵瑞恩》《肖申克的救赎》等四部经典影片进行多次反复观看,把台词“扒”下来;其次,尝试把握片中的时空关系,例如片中事件发生的时间跨度和顺序、有多少个场景空间、能否形成时空段落;最后,也要关注影片的风格是如何形成的。柳建伟表示,上述入门步骤可以用一个假期,也就是大概两周的时间完成。如果是电视剧的改编,则可以从经典剧目,如《潜伏》等作品入手,同样按照上述方法进行练习。

最后,柳建伟再次表示,自己非常珍惜这次来到北大与同学们交流的机会,向同学们分享自己多年创作与工作的经验,希望能为同学们提供有效的帮助。柳建伟的演讲结束后,李洱教授对整场讲座进行总结,他指出本次讲座充满干货与经验之谈,柳建伟对长篇小说文体的认识、对结构和人物的讨论,乃至入门剧本改编的实用技巧,都能为同学们带来很大的启发。

同学们专心记录柳建伟所分享的创作心得与技巧

讲座结束后,同学们就普通创作者如何挖掘深度政治经济知识、长篇小说创作中的耐力保持与日程安排、小说的开头和“爆破点”、军事题材文学与影视的互动关系、军事题材作品的当下发展等话题积极提问,柳建伟一一作出细致回应。讲座在热烈的气氛中圆满结束。

提问互动环节

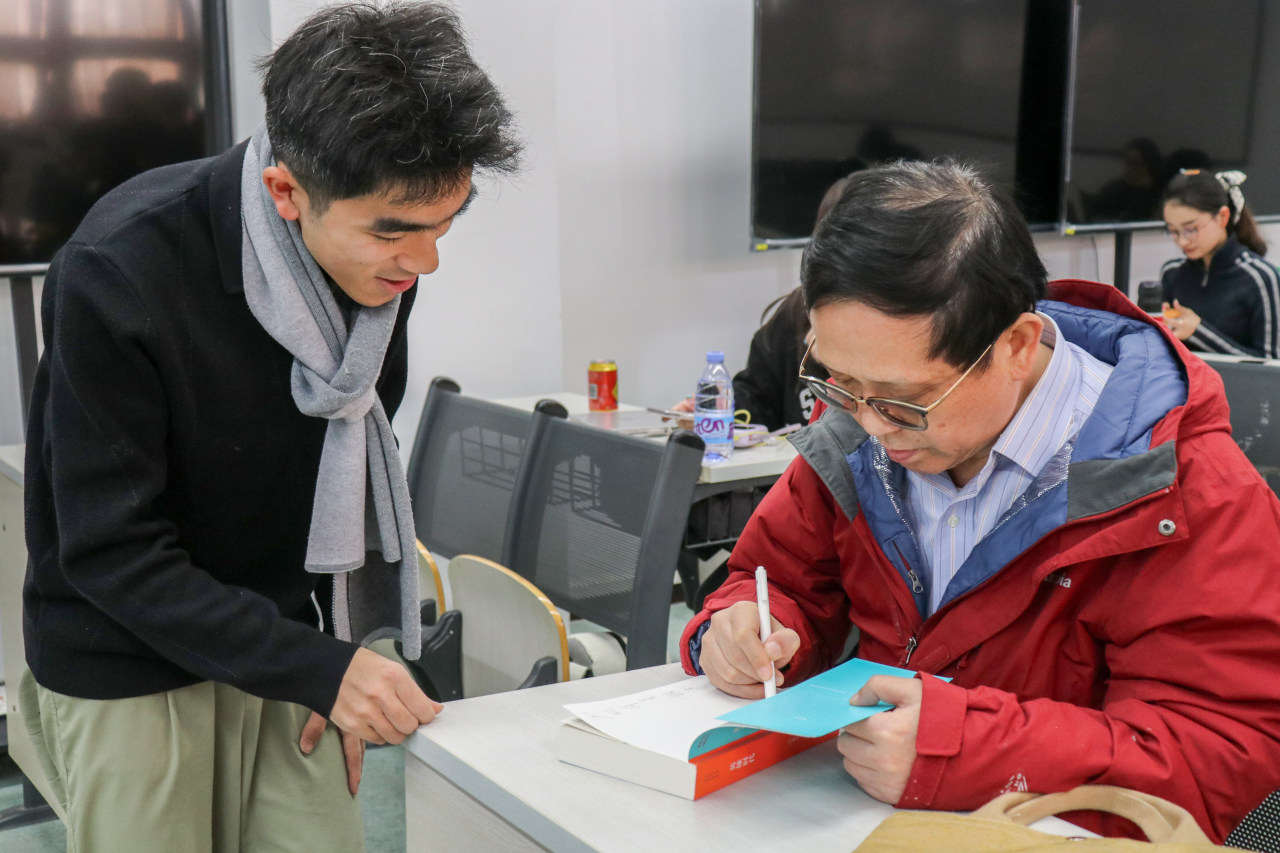

讲座结束后,柳建伟为同学签名

撰稿:时悦驰

摄影:秦雨洁

编辑:雷宁