2024年5月21日,当代著名作家李修文走进北京大学“小说家讲堂”,为同学们带来一场以“打虎上山与猛虎下山——我的写作及其他”为题的精彩演讲。本次讲座是北京大学王默人-周安仪世界华文文学奖系列讲座的第十二讲,由北京大学文学讲习所李洱教授主持。

李修文在“小说家讲堂”

讲座开始前,李洱教授首先向同学们介绍李修文及其作品。李洱教授认为,李修文的近作《猛虎下山》是最近二十年中国文学非常重要的收获,令人想起霍桑多次处理的观念与方法,即小说表现的是“幻想与现实接壤地带”。李修文把幻想文学和现实主义巧妙而紧密地结合在一起,拓宽了当代小说的路径。李洱教授回顾了李修文过去的作品,自最初的戏仿小说到书写凄美青春的《滴泪痣》《捆绑上天堂》,再到走遍祖国山川后写出的《致江东父老》《山河袈裟》《诗来见我》,李修文的创作在一以贯之的深情中注入了苍凉和悲悯。他以自己的创作,持续且有效地激活着当代文学与中国古典文学的对话关系,突破着中国散文的边界。李修文的《猛虎下山》更是打开了中国文学的一个新视野,具有李修文曾经行走于江河山川的英豪之气,其叙述或如鼓点般迅疾,或如凌波微步般轻柔,节奏变化如传统戏曲中的道白与唱词的交错呈现。国内外写老虎的小说很多,老虎在中国文学中的寓意非常复杂,而李修文通过《猛虎下山》给中国的老虎赋予了新的含义。《赵氏孤儿》有言“虎有伤人意,人无害虎心”,但对猛虎来说,它们是被人类的活动逼上梁山的。以此为喻,李洱教授指出,九十年代的下岗分流给普通人带来的复杂感受至今尚未平复,李修文通过这部小说别具一格地让这些沉默的人群在二十一世纪的今天发声,也让我们意识到面对复杂的现实,置身于复杂的语境,一个有责任感的作家应该以“打虎上山”的勇气,迎战“猛虎下山”。

主持人李洱教授介绍李修文及其作品

随后,李修文正式开始演讲。他首先讲述自己的写作经历,认为自己需要在日常生活中找到“确认”与“确信感”才能展开叙述,他在二十年前写的两部长篇都对应生活中亲眼目睹的真实事件。李修文自小在湖北长大,写作颇受幼时接触的戏曲如豫剧、秦腔、楚剧等影响,每每下笔,眼前都会下意识出现戏台。他提到,《猛虎下山》的叙事节奏如鼓点般迅疾,人物急匆匆地在人生中颠簸,拿出全部热情却又一无所获,对这种竹篮打水似的一生的荒唐感受的描写,也与他小时候看戏的经历有深切关联。李修文一直以来都在着力处理自己与古典文学资源的关系,他曾深深着迷于戏剧中人世间的爱恨情仇,并在创作中将古典文学传统与现代社会现象结合,通过故事唤起读者对中国式叙事的体味。他认为,我们所经历的生活困境也如同古人有过的灾难意外,将古典文学的元素、意味加入小说,也是身为写作者把古典文学中的力量带到今天的一种可能的方式。

李修文向同学们动情地谈到,《山河袈裟》中的文章在结集之前大多并未发表,都是“写给自己”的,他曾怀疑过自己是否还能写作,经历过茫然不知所措的困境。他分享了自己过去从事影视创作的工作经历,他从中看到了该行业的不稳定性和复杂性,体味到“充满热情却一无所获”的生命状态。此外,《三言二拍》是李修文非常喜欢的古典文学名著,他谈到了了书中的几个故事,在他看来,凌濛初、冯梦龙不仅是说书人,还是时代声音的转述者、时代问题的处理者,有鲜明、强烈的作者意识。李修文表示,《猛虎下山》的故事就这样从自己的心中萌生。而为了积累更详实的见闻素材,他还去过许多工业废墟,深入了解和感受了那个时代工人面对社会变迁的生活状态。小说主人公刘丰收的塑造探讨了人在社会变革中的命运和挣扎,他希望能够通过小说把过去的颓败之气与热情写出来,成为那个时代声音的转述者,写中国式的人、写中国故事。

除了《三言二拍》,蒲松龄对李修文的影响也很深。李修文说道,整部《聊斋志异》都弥漫着非常怅惘的“此情可待成追忆”之感,通过讲述其中的《考城隍》《黄英》《野狗》等故事,他指出,蒲松龄作为作者所体现出的巨大的人格力量,正是他在正视处境、道路和命运之后,尚能对世上与他同命运的人们产生深远的同情与怜悯。同时,蒲松龄的故事也具有强烈的叙事性和创造力,他的悬念写得极好,在叙事中起大作用,甚至可以说,蒲松龄是促使中国小说向现代化转型的一座桥梁。

之后,李修文的演讲从蒲松龄回到自己的创作,分享了自己书中人物身份与命运的灵感来源,包括《猛虎下山》的刘丰收,以及最新发表的《木棉或鲇鱼》中的主人公等。李修文表示,他们都是活在我们周边的“未亡人”。李修文还提到,虽然《猛虎下山》现在常被与卡夫卡相联系,但他写作时更倾向于中国叙事。在中国的古典叙事如《孔雀东南飞》《梁山伯与祝英台》中,主人公在无路可走时,常会变为动物,这次,他便将人异化为虎。李修文列举中国古典文学中各种人变化为虎的故事,譬如《聊斋》中的“义虎”,进而告诉同学们,是这些形象、故事共同构成了刘丰收,并非很多人常联想到的武松、林冲等英雄。李修文指出,刘丰收实际上凝聚了各种各样走投无路而又迷途知返的人物形象。

最后,李修文提到自己多年参与影视创作的经历。他认为,电影的文学性与戏剧性不能过分浓烈或失衡,蒲松龄式的文学叙事能为今天的电影叙事带来很大的启发。

李洱教授回应

讲座结束后,李洱教授对李修文在讲座中提到的问题进行了简短的回应与总结。随后,同学就编剧和写小说之间的区别等问题积极提问,李修文从写作驱动力和创作方法等角度进行了细致的回应。讲座在愉快的氛围中圆满结束。

同学提问

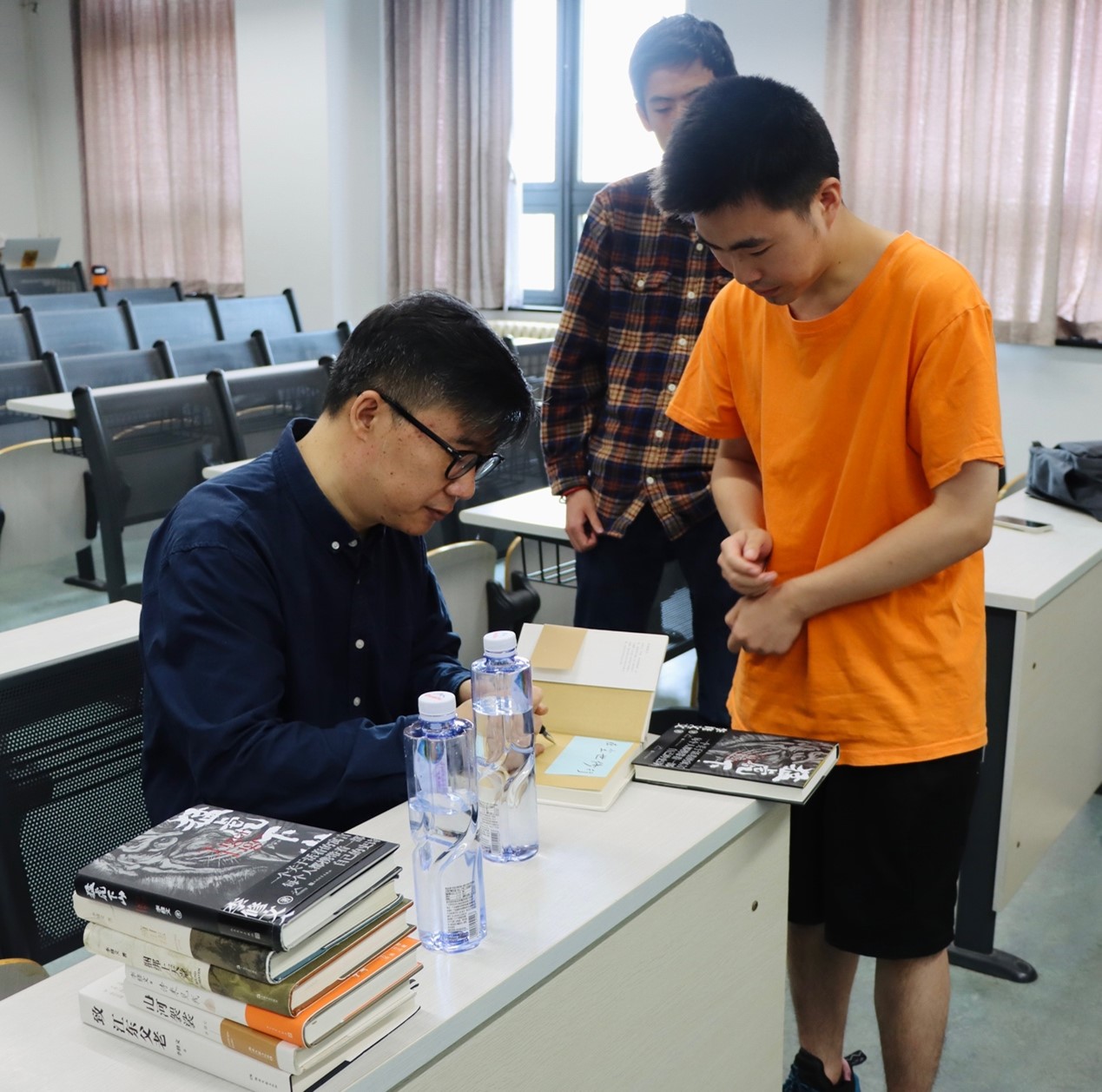

课后,李修文为同学们签名

撰稿:徐濬思

摄影:石韫琦

编辑:雷宁