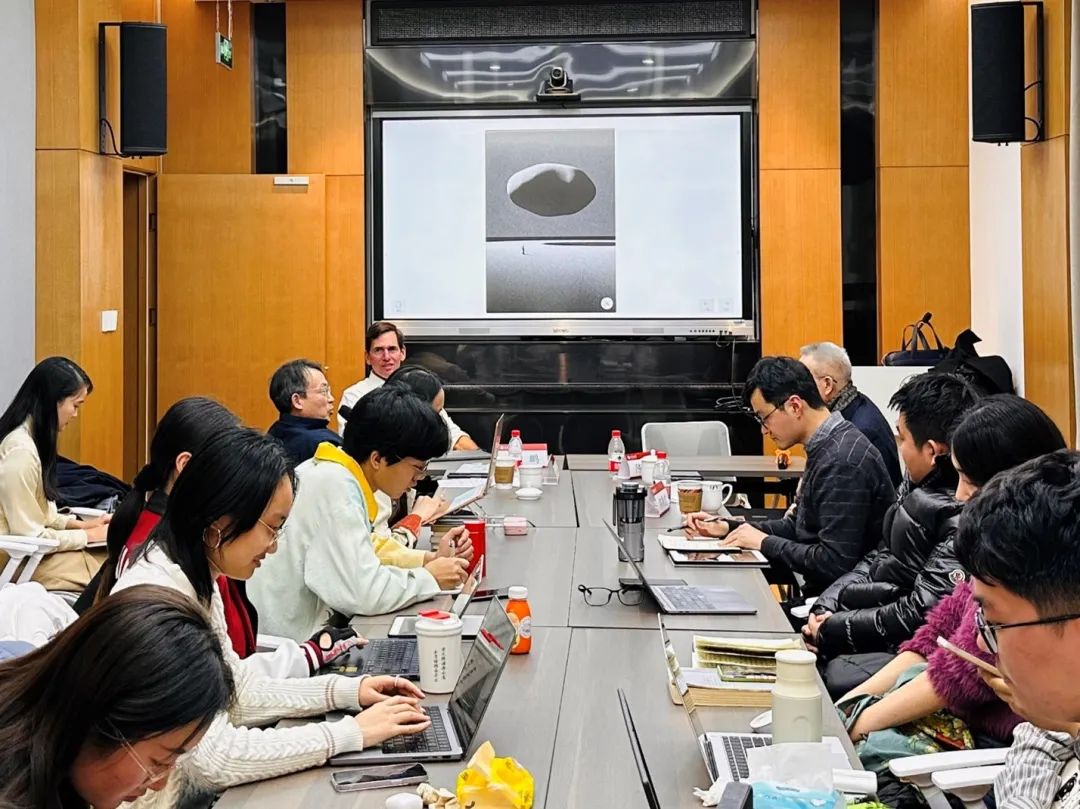

2023年12月10日下午,美国杜克大学教授Carlos Rojas罗鹏作客北京大学中文系,带来一场以“人类与另类:翻译跟反异”为题的精彩讲座。本次讲座也是第三届北京大学王默人-周安仪世界华文文学奖系列活动之一。

罗鹏教授

讲座开始前,主持人李洱教授向大家介绍了罗鹏教授及其研究。罗鹏教授的主要研究领域是中国文化、性别与影像艺术,著有《离乡病:现代中国的文化、疾病以及国家改造》《裸观:中国现代性的反思》《长城:文化史》等作品。与此同时,罗鹏教授也积极参与中国当代文学的海外传播,是余华的《兄弟》以及阎连科的《受活》《炸裂志》等作品的主要译者。

李洱教授现场介绍罗鹏教授及其研究

罗鹏教授首先谈及与翻译有关的两个有趣例子。2007年,台湾诗人夏宇出版了一本奇特的诗集《粉红色噪音》。她在网络上搜集英文与法文的单词和句子,将其上传至翻译软件译为中文,再从中文重新翻译为英文或法文,如此反复。这本诗集就由这些中英法三国语言混合的古怪的“翻译诗”组成,这些文本混乱无序,几乎没有意义,是为“噪音文字”,但也正是这种接近无意义的文字构成了对诗人和读者的强吸引力。

实验诗集《粉红色噪音》(夏宇,2007)

另外一个例子则来源于罗鹏教授自己的翻译经历。罗鹏教授曾将阎连科作品《沉默与喘息——我所经历的中国与文学》译为英文,一开始他将书名译为Sound and Silence,但在修改过程中,他认为“喘息”与“声音”有较大差别,便建议将书名更改为Silent in gasping。阎连科的欧洲经纪人不满意他的修改,向阎连科写邮件征求意见。然而阎连科不懂英文,他的经纪人不会中文,二人的交流完全依赖翻译软件作为中介,使得阎连科误以为新的英文书名会导致危险,由此引发一系列误会。

《沉默与喘息——我所经历的中国与文学》英译本(阎连科著,Carlos Rojas罗鹏译)

以上两个例子,一个关于翻译的创造性与生产力,一个关于翻译造成的误解与误读,在此基础上,罗鹏教授进而指出,本次讲座关注的,是一个更加广阔、更加抽象的问题。他解释道,讲座题目中的“翻译”不仅涉及不同语言之间的转换,更可以是把人类的智能、意识和特征从一个人转到另外一个人乃至从一个人转到另一个非人的机器的抽象过程。

罗鹏教授随后从2018年出现的一系列现象出发,分别从文学与技术两条线索追溯了问题的缘起。2018年5月,香港科技大学组织了一次科幻文学研讨会,其中一场的对话双方分别是台湾作家骆以军与香港作家董启章。骆以军盛赞董启章的中篇小说《安卓珍尼:一个不存在的物种的进化史》(1994),并开玩笑说希望能把董启章的意识直接下载到自己的脑子里。《安卓珍尼》实际上描述了一个女生物学家寻找雌雄同体的斑尾毛蜥的故事,而找到毛蜥后,生物学家的意识便开始与毛蜥的意识混在一起。罗鹏教授指出,董启章后来的作品进一步探索了意识循环的客观前提,尤其关注意识与写作的关系,这种意识循环可以被视为一种翻译的过程,帮助我们从更广阔的角度理解翻译的意义。巧合的是,2018年7月,中国台湾的时报出版社出版了美国文学教授Katherine Hayles的著作How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics (1999)(《后人类时代:虚拟身体的多重想像和建构》)。该书的序言讨论的就是如何将一个人的意识从自己的身体转移到另外的容器,比如另一个人的脑中或电脑之中这个典型的科幻主题。

《后人类时代:虚拟身体的多重想像和建构》(凯瑟琳·海尔斯著,赖淑芳、李伟柏译,1999/2018)

罗鹏接着介绍道,20世纪伟大的计算机专家图灵曾在1950年的一篇论文中提出后来被人称为“图灵测试”的“模仿游戏”,通过测试人能否分辨真实的人与电脑来测试电脑是否具有真正的人类智能。而Hayles在序言中则强调图灵关注的不仅是人工智能,更是人的任何特征能否离开人的身体,被转移到别的容器之中这一问题。图灵在论文举的第一个模仿游戏的例子就与电脑没有关系,反而与性别有关。被测试者面对一男一女两个人,男性要假装自己是女性,如果被测试者分辨不出,就证明性别这一特征与人的身体没有直接的关系,可以循环。这是Hayles在书中最关注的问题,换言之,他认为人工智能与控制论提出的最关键的问题,不是技术问题,反而是哲学问题,即我们如何理解人类本身。

随后,罗鹏教授暂时跳出文学方面线索的讨论,将话题转移到技术线索上。他谈到,2018年6月,就在香港研讨会刚刚结束时,旧金山的人工智能公司OpenAI发布了一个名为GPT-1的自然语言生成模型。GPT-1是OpenAI发布的大语言模型(Large Language Models)的第一代,而这个模型将引发人工智能的革命性变化。虽然当时的GPT-1并未引起多少普通人的关注,但当2022年11月30日OpenAI发布GPT-3后,软件下载量记录立即被打破,GPT-3在两个月内就被下载超1亿次。

罗鹏分析道,GPT-3的效果让人们吃惊,不过,人工智能的快速发展同时也引起了许多道德上的焦虑。他提及最近一年围绕OpenAI公司发生的一些事件:2023年3月14日,OpenAI发布语言大模型的最新迭代版本GPT-4,该模型虽然在许多现实场景中无法做到如人类一般表现,不过已经可以出色地完成多种专业测试;仅仅一周后,几千名研究者与行业领袖通过生命未来研究所(Future of Life Institute)联合发布公开信,要求所有人工智能实验室必须立即停止训练任何比GPT-4更发达的人工智能系统,至少要等待六个月后才能重新开始训练。罗鹏表示,这封公开信说,发达的人工智能会引起地球上的生命深层的转变,因此我们必须用相应的关注进行有关的规划与管理。许多行业领袖都签署了公开信,包括曾任职于OpenAI董事会的马斯克,不过OpenAI时任高层并未签署公开信,反而继续进行人工智能研究。

生命未来研究所(Future of Life Institute)主页

罗鹏非常关注基于大语言模型的人工智能的发展情况,他谈到,在最近的2023年11月6日,OpenAI发布GPT-4 Turbo模型,模型能力进一步增强,然而GPT-4 Turbo发布仅11天后,OpenAI董事会就解雇了公司CEO Sam Altman。罗鹏介绍道,与许多商业性的科技公司不同,OpenAI是一家比较特别的非盈利公司,公司的基本宗旨及董事会的主要职责是保证人工智能会造福全人类,因而这次解雇事件令人浮想联翩,但另一边,OpenAI的大部分员工及投资者依然继续热烈地支持Altman,所以仅仅5天后,Altman就被重新任命为CEO,反而是董事会的大部分董事遭到替换。

在罗鹏教授看来,以上这一系列事件只是AI的一段历史,目前尚不清楚OpenAI及其它公司开发的人工智能将会对人类产生怎样的影响,不过,围绕着Altman的名字,或许可以找到一种有趣的线索。罗鹏将这个名字背后的“掌故”娓娓道来,他说,Altman是犹太人,Altman是他的德文姓,原意是“老人”,不过在英文语境中,“alt”更常被当作alternative (另类的)缩写。所以如果用英文习惯解释Altman,可以把它“误译”为“另类的人”,这恰好可以代表他所在公司开发的软件的主要可能性——对人类提出一种基本的挑战,促使我们重新思考人类本身的意义。

OpenAI CEO Sam Altman

大体介绍完文学和技术两条问题缘起线索后,罗鹏教授再次将话题转入文学,细致地分析了董启章的两部小说:《爱妻》(2018)与《后人间喜剧》(2020),希望能从中发掘更多有意思的问题。他介绍道,在《安卓珍尼》之后,董启章持续关注着意识循环的话题。有趣的是,2018年11月,在骆以军提出想要将董启章的意识下载到自己的脑子后不到半年,董启章就出版了新的小说《爱妻》,内容恰好是一个人如何把另一个人的意识下载到自己脑子里。

罗鹏分析道,《爱妻》的故事可以分为两个部分。第一部分的故事发生在香港,是现实叙述,大学教授佘梓言在作家妻子龙钰文离港赴英一年期间,与妻保持密集的电子邮件和电话交流,无话不谈。但另一方面,佘梓言独身在港,在与昔日同窗、年轻女学生、控制论与人工智能研究员三人的交往过程中,出现各种解释不通的悖谬情事,令读者开始怀疑故事的现实性。小说的第二部分全部由佘梓言与龙钰文的对话组成,刚开始使人一头雾水,读者读到后面方才明白,原来是妻子龙钰文回港后,丈夫佘梓言突生重病,药石罔效,唯一的办法就是将意识下载到妻子的脑中。失去了自己身体的佘梓言发现自己虽然可以与妻子对话,甚至能够通过妻子的感觉器官感知外界,却永远无法再拥有独立的身体和生命。接下来,在第二部分夫妇二人的对话中,龙钰文曾详细地向佘梓言询问一本名为《爱妻》的小说。这显然是董启章玩弄的互文游戏,小说中的《爱妻》是丈夫佘梓言在妻子离港一年间创作的虚构作品,其内容与小说的第一部分非常类似,只不过在佘梓言笔下,夫妻二人的位置颠倒了,妻子是文学教授而丈夫是作家,丈夫因妻子病逝过于悲痛,无法接受现实,便虚构了一个复杂的世界说服自己妻子并未离世,只是远走英国。罗鹏教授表示,这个故事在提示我们,董启章小说中丈夫重病后将意识下载到妻子脑中的情节很可能也是妻子自己因无法接受丈夫死亡而虚构出来的。不过,这个解读只是不同读法之一种,董启章所著的《爱妻》与佘梓言所著的《爱妻》在多个层面都实现了互文关系,共同构造了一个具有多重维度的文学世界,可供读者充分发挥自己的想象力。

罗鹏教授最后总结道,董启章的《爱妻》所探索的问题与AI所引起的争论有许多相似之处,二者都涉及人与非人的关系,也都敞开了将智能、意识与人的种种特征转移到另外的人乃至机器之中的可能性。罗鹏教授再次强调,这种可能性可以被视为一种抽象的翻译,它与个体的死亡乃至人类的灭亡联系在一起,强迫我们重新考虑人类的基本意义。

小说《爱妻》(董启章,2018)

结束对《爱妻》的分析后,罗鹏教授继续对董启章在2020年出版的一部科幻小说《后人间喜剧》展开解读。他认为《后人间喜剧》的情节颇具未来色彩:控制论教授因新工作从香港来到新加坡,加入了一个名为“康德机器”的项目,项目的主要目标是把人类意识赋形身体,创造生化人。罗鹏说,小说结尾点破主人公的未婚妻和与他有关系的另一个年轻女人都是生化人,并且暗示了主人公自己也是生化人,小说由此涉及后人类、人工智能、科技文明等多个话题,而他更想讨论的,是董启章在书中自创的一个概念——“脑因”(nene)。

罗鹏教授分析道,如果说“基因”(gene)是生物学上的遗传因子,有自己的物质结构;“迷因”(meme)是人与人之间传播的思想或行为模式,虽然会反复出现,但完全抽象,没有物质结构;那么“脑因”(nene)就是某些特定思想或行为模式在脑神经原连结中呈现的状态。通过将“脑因”与脑神经元联系在一起,董启章成功地赋予了抽象的“思想或行为模式”以物质基础。小说中的主人公被确诊携带了“暴乱脑因”,而且很可能已经将其传播到了一大批作为国家主要劳动力的生化人之中。不过,成为“带因者”的事实反而促使主人公确证了自己的存在,并发出了“我传播,故我在!”的宣言。罗鹏教授最后指出,也许这意味着,只有回到了组成人类的基本因素,我们才可能重新思考人类本身的意义。

小说《后人间喜剧》(董启章,2020)

在听完罗鹏教授的演讲后,李洱教授表示,作为一个现实主义作家,他发现当代许多优秀的现实主义作品对现实的描摹已经到了登峰造极的程度,但读者却不买账,这显然是因为“作家理解与试图表达的现实已经与读者感受到的现实差异甚大”,而罗鹏教授提及了许多作家提出的概念,给了他很大的启发。参与讲座的同学们也纷纷针对自己感兴趣的问题展开提问,罗鹏教授就AI生成内容的著作权、人类的主体性与情感状态、技术发展的限度等问题做出了精彩的回答与阐释。

现场同学踊跃提问

讲座在大家对人类现状与未来的热烈讨论中圆满结束。

撰稿:鲁沛怡

摄影:陈绚

编辑:雷宁