2025年11月11日,作家、苏州大学讲席教授、教育部长江学者特聘教授王尧做客北京大学“小说家讲堂”,为同学们带来一场题为“在思想生活与市井生活之间”的讲座。本次讲座是北京大学王默人—周安仪世界华文文学奖系列讲座的第二十一讲,由北京大学文学讲习所李洱教授主持。

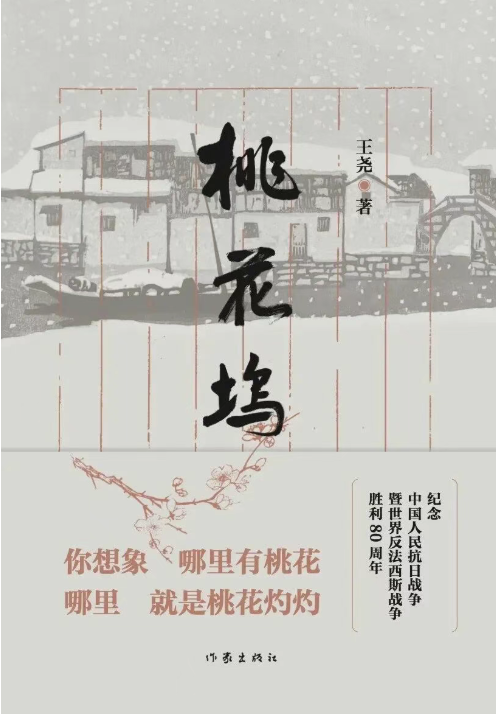

讲座伊始,李洱教授向同学们介绍了王尧的文学背景与成就。他指出,王尧不仅是当代极具影响力的学者、评论家,更是一位值得信赖的小说家。早在2001年冬天,他便经《当代作家评论》主编林建法先生介绍,于上海结识了王尧。那时的王尧已以学者身份在文学批评界崭露头角,如今更以兼具思想深度与艺术气息的小说创作,为当代文学提供了独特的参照。李洱教授回顾道,王尧关于“主流意识形态如何重塑五四以来新文学传统”的研究,在复杂的现实语境中具有非凡意义;他对20世纪80年代文学及重要作家的访谈与研究,已成为理解那一时代文学精神的重要资源。他进一步指出,王尧在六十岁前后由学术写作转向小说创作,是“一个必然的转向”,因为他的论文本身就带有强烈的文学气息与个人印记,蕴含着叙事与思想并生的张力。如今,王尧已出版《民谣》与《桃花坞》两部长篇小说,这两部作品延续了他一贯的思想深度,集中体现了其对语言、人物精神世界与“成长”主题的深刻探索。《桃花坞》的结尾,主人公方后乐问青梅:“你在画什么呢?”青梅微笑着让他猜,方后乐说:“一棵是桃树,一棵还是桃树。”李洱教授笑言,这段对话恰如王尧老师的人生写照——无论是学者的王尧,还是小说家的王尧,一个是王尧,一个还是王尧。

李洱教授向同学们介绍王尧的文学背景与成就

王尧教授随后开始演讲,他首先强调了思想对于生活的重要性。关于自己六十岁之后从学术研究转向创作的原因,他坦言这一转向并非“突变”,而是思想生活自然延伸的结果,小说之于他正是思想生活的另一种形式。何谓“思想生活”?王尧指出,“思想生活也是一种虚构生活。你什么都可以想,也什么都可以不想。正因为如此,我们才能发现风景,也才能抵达生活。”在他看来,思想生活是学者与作家共同的精神根基,是人文知识分子得以保持敏感与创造的源泉。

王尧在“小说家讲堂”

紧接着,王尧谈论到“思想生活”与“市井生活”的关系。他指出,西方小说常被强调为“思想性的”,而中国文学传统中又常被视为“世俗性的”。但在他看来,思想与世俗并非泾渭分明的两极,而是同一生活的两面,当代作家需要重新发现并建立这种联系。谈及自身的写作,王尧认为,自己这一代人的思想成长与时代经验密不可分。少年时代的政治教育、成长过程中的革命记忆,以及阅读传统文学的经历,都构成他思想生活的底色。他进一步指出,当代文学研究中长期存在着“八十年代被神话、九十年代被遮蔽”的倾向,而这种倾向也意味着思想维度的单一。他呼吁学界与创作者都应重新回到那一段被忽略的转型期,思考思想、历史与文学的复杂关系。在他看来,AI的到来并非文学危机的根源,真正的危机是思想的退化与判断力的丧失。因此,他提出“思想生活”这一关键词,意在提醒学者与作家重新唤醒对世界的理解力和表达力。正是这种体察,使他在创作《民谣》和《桃花坞》时,始终关注“普通人的历史”与“思想的日常性”。

谈到小说《桃花坞》,王尧说此书的写作灵感源于他在苏州的生活记忆。80年代初他提着一个木箱来到苏州,那时的苏州仍是由几个小镇拼合而成的古城,而如今苏州的大规模改造让他深感城市虽然在变,但文化的底色却依旧是宋以后延续的江南文脉。在自己对于苏州、知识分子和三四十年代的文化记忆和历史想象中,《桃花坞》诞生了。小说以抗战爆发前后的苏州为背景,书写了两户士绅家庭在动荡年代的命运起伏。在《桃花坞》中,宏大与细微相互渗透。大的历史借助方后乐等虚构人物,与章太炎、朱自清、闻一多等真实历史人物一同被纳入故事,小说的叙述由此从江南家庭的日常生活,延伸至整个时代的思想变迁。历史的筋骨藏于日常的肌理之中,思想的流动隐于人物的生活习惯。小说中关于苏州餐饮、园林、方言的描写,皆源于王尧自己的生活经验,比如写鸡汤馄饨,要写到汤为何会酸、葱何时该捞出……这不仅是味道的细节,更是生活的叙事。他将此称为“思想生活的写作”,这既不是对宏大历史的抽象叙述,也不是仅停留于琐碎的市井描摹,而是在二者之间捕捉思想的呼吸与人性的温度。

创作《桃花坞》时,王尧也试图回应一个长期的文学问题:新文化与旧文化的循环与冲突。小说写知识分子家庭在“五四”新文化与旧传统之间的张力,人物在教育、信仰与情感上持续挣扎。从苏州、杭州到北平再到昆明,人物的命运与中国社会的转型紧密交织,展现了一个民族文化在现代化浪潮中不断自我更新的轨迹。王尧讲到,《桃花坞》也是一部关于女性与文化延续的小说,他塑造了周惠之、苏云、阿荷等女性人物,以其各自的命运诠释了中国文化的温柔与坚韧。最后,王尧提到了小说创作时语言的重要性,他在叙事中让多种语言交织,既有知识分子的叙事语言,也包括人物对话的吴方言,以及文言文、旧体诗词等。

王尧长篇小说《桃花坞》(作家出版社,2025年7月)

在讲座结尾,王尧回到了“思想生活”的主题,呼吁象牙塔里的知识分子要重新激活自己思考世界的能力。最后,他以“你想象哪里有桃花,哪里就桃花灼灼”这句话作结,愿这句话成为同学们思考与生活的力量。

讲座结束后,王尧与同学们就小说创作的历史背景、文体、叙事线索、创伤记忆等问题进行了深入浅出的探讨,前三位同学收到了老师亲笔签名的《桃花坞》赠书。最后,李洱教授总结道,很多作家能够描写生活,却难以把思想生活与市井生活、现实经验与艺术探索真正打通,而王尧老师做到了——他让我们看到文学思想的深度与日常生命的温度可以共存。讲座在真诚而热烈的氛围中圆满结束。

提问互动环节

撰稿:齐欣欣

摄影:齐欣欣

编辑:鲁沛怡