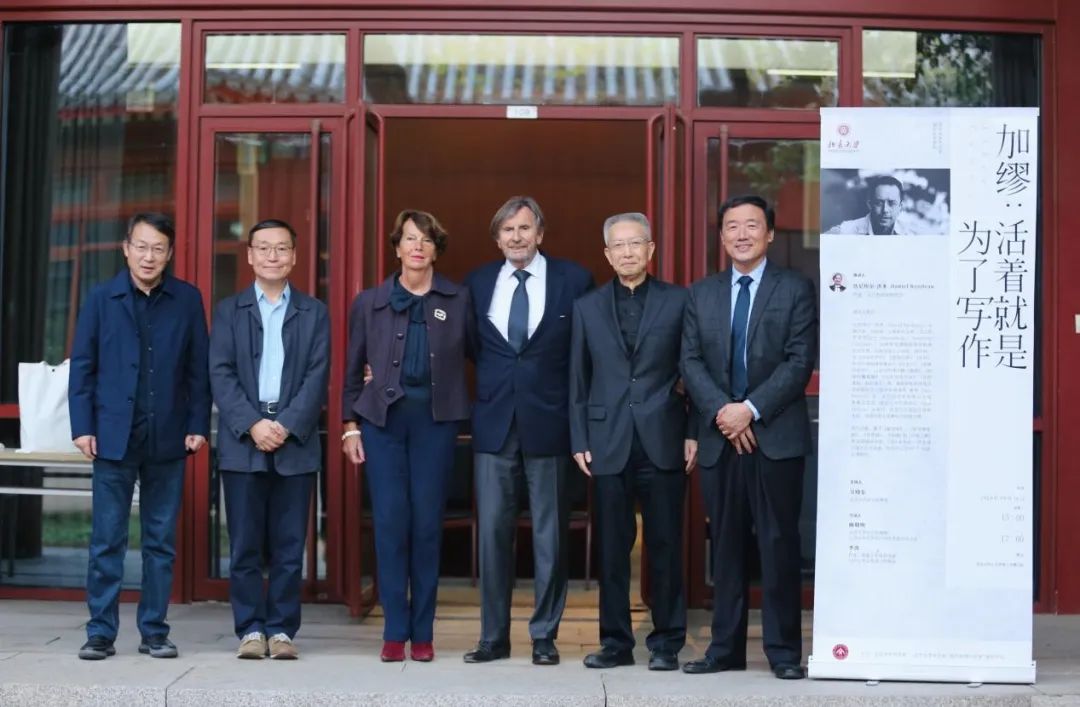

2023年10月16日,法国作家、法兰西学术院院士达尼埃尔•洪多(Daniel Rondeau)到访北京大学,以“加缪:活着就是为了写作”为题进行演讲,并与北京大学中文系教授陈晓明、北京大学中文系教授、茅盾文学奖获得者李洱对谈。本次演讲由北京大学中文系现代思想与文学研究平台主办,北京大学中文系教授吴晓东主持。

吴晓东向大家介绍了洪多先生的多重身份,包括作家、学者、出版家、记者、外交家等等,以及他丰富的人生经历。洪多的演讲从加缪生平以及自己青年时期初读加缪的经验开始,先后评述他的两部重要作品——《局外人》与《鼠疫》。加缪的创作与时代背景息息相关,战争、殖民等人类共同面对的问题让他感到痛苦、压抑。洪多认为,加缪在《鼠疫》中提出了“如何抵抗强权”“受害者如何变为屠夫”等新问题,它们既与作者的社会背景紧密相连,又为后代读者从自己的时代出发解读这部著作提供了可能性。

洪多特别关注阿尔及利亚战争时期的加缪,指出该时段知识分子内心的“撕裂”。加缪既不认同殖民者,也充分认识到历史事实的复杂性,渴望用人类的和解代替冲突。直抒己见,则不容于阿尔及利亚战争中的任何一派,故加缪将关于人类和解的理想诉诸小说创作。在洪多看来,加缪有一种作家的悲悯。他相信人类并非只能在“刽子手”与“受害者”身份间进行选择,拒绝陷入虚无主义,而是选择以个人的文学事业“为所有人的福祉服务”,用作品说出“所有人的语言”。洪多为加缪受到同时代人的诸多批评感到惋惜,在他看来,加缪坚持用文学表达人类的和谐、正义与理智,用文学驱遣失望与虚无,无论是对于同时代人还是对于后来者,均具有重要意义。

洪多的演讲引发了热烈的讨论。吴晓东认为,洪多先生的演讲加深了自己对于加缪文学的重要范畴——“反抗”“自由”“激情”的理解,也启示我们:一个真正的作家必须承担对世界和对历史的责任。加缪对战争、殖民、罪恶的谴责,对正义和真理的追求,对人类的深深的悲悯,对人类大和解的可能性远景的冀望,都构成了他留给全世界和整个人类的宝贵遗产。陈晓明指出,加缪可谓一位拥有伟大情怀的作家,其作品对于今天的世界、今人之生存依然重要。陈晓明对于小说人物内心独白如何转化为议论这一技巧性问题格外感兴趣,并结合加缪小说具体片段做了精彩的分析。作家李洱回忆上世纪八十年代加缪为中国读者接受的过程,认为加缪促进了八十年代中国小说的话语转换。在李洱眼中,加缪的部分作品仿佛“启示录式的片段”,随着时代的发展而不断生成新的意义。加缪如此绝望,但却并未走向虚无,而是用文学揭示人们在荒诞世界中的存在方式以及抗争方式。洪多对两位老师的观点表示赞赏,并与两位老师深入交流。讲座最后,现场同学们纷纷向洪多先生提问,在嘉宾和同学们的掌声里,活动圆满结束。

撰稿:安子瑜