徐则臣在“小说家讲堂”

2022年10月18日,当代著名作家、《人民文学》杂志副主编徐则臣来到北京大学文学讲习所“小说家讲堂”的课堂,向同学们分享自己的写作经验。课上,主持人李洱教授介绍道,徐则臣的文学故乡是一条流动的、贯穿南北的运河,从江南到北京西郊再到中关村,广袤的世界领域都是徐则臣文学书写的版图,其中包含着深刻的历史感和鲜活的现实感。

李洱教授向同学们介绍徐则臣的写作脉络

徐则臣的演讲题为“我们今天怎样做小说家”,这一题目从鲁迅的《我们现在怎样做父亲》化用而来。他谦逊地说自己其实并不知道“怎样做”,自己所讲的只是自己写作多年来的一些经验和疑问,并提及日前刚刚获得郁达夫文学奖的中篇小说《虞公山》,这篇小说将现实和虚构、真和假、生和死缠绕在一起,它的产生源自阅读《三言二拍》《聊斋志异》等作品的感悟,以及近年来对自己写作方式的反思。

由此,徐则臣将演讲题目拆分为三个关键词。

第一,“今天”。这里的“今天”指的是当下的时代,徐则臣认为当今时代的主要特征是网络时代和全球化。网络时代的信息洪流深刻改变了人们看待世界的方式,世界变得透明化、碎片化,作家的写作不再能像托尔斯泰或曹雪芹那样,呈现出一个具有“整体性”的时代。同时,全球化的趋势让人们意识到他者的存在,因此,徐则臣在作品中会有意识地引入外来者的目光,这样描写的对象才更接近真实。

徐则臣认为,在这样一个变化的世界中,一位作家要清楚自己的定位,既要有广博的阅读量,也要有写作的技巧,还要有随着世界变化与时俱进的文学意识。文学没有标准模式,作家应当对文学的变化持有开放的、拥抱的、欢迎的态度,而不是画地为牢、故步自封。世界的变化也意味着写作中的孤立的前现代和封闭地域性的消失,前现代要连通到现代,地域性要与世界接轨,这样的作品更具有普世价值,更能给读者以强烈的代入感。此外,变动的世界也意味着传奇、整一性的故事和作品世界整体感的溃散,在这样一个碎片化的时代,作家很难用一个坚定强悍的结构去描述一个历史时期或日常生活。文学给人提供内容的陌生感、思想的陌生感以及艺术的陌生感,但在一个变动不居的世界中,讲述传奇性的故事变得困难,作家在写作中更多呈现的是碎片化和偶然性的景观。

第二个关键词是“我们”。“我们”指当下所有仍在创作的作家,尤其是80后、90后和00后的作家。徐则臣指出,历史不是匀速前进的,就微观文学史的考察而言,对作家的代际划分仍然具有重要意义。因此,作家写作时要有自己的声音,表达自己真实的看法,反映自身代际的生活和思想。这个时代给年轻作家们提供了完全不同于以往的认知世界的方式,而如何认识世界、这种认识如何付诸文学,都是作家在写作时应当考虑的问题。

第三,“小说家”。徐则臣认为,“小说”作为一个问题,有自身的质的规定性。他强调,小说要用形象说话,用细节来表达,不能节奏越写越快,将小说写成单一平面的“故事梗概”。在这样一个复杂的时代,倘若作家无力对世界作出判断或无法给出正确答案,不妨使用形象化的写作方法,这反而给读者提供更多的进入路径,使小说的阐释空间更为广阔。小说应当具有一种意味,当它呈现世界的复杂性本身时,沉默可能更有力量。

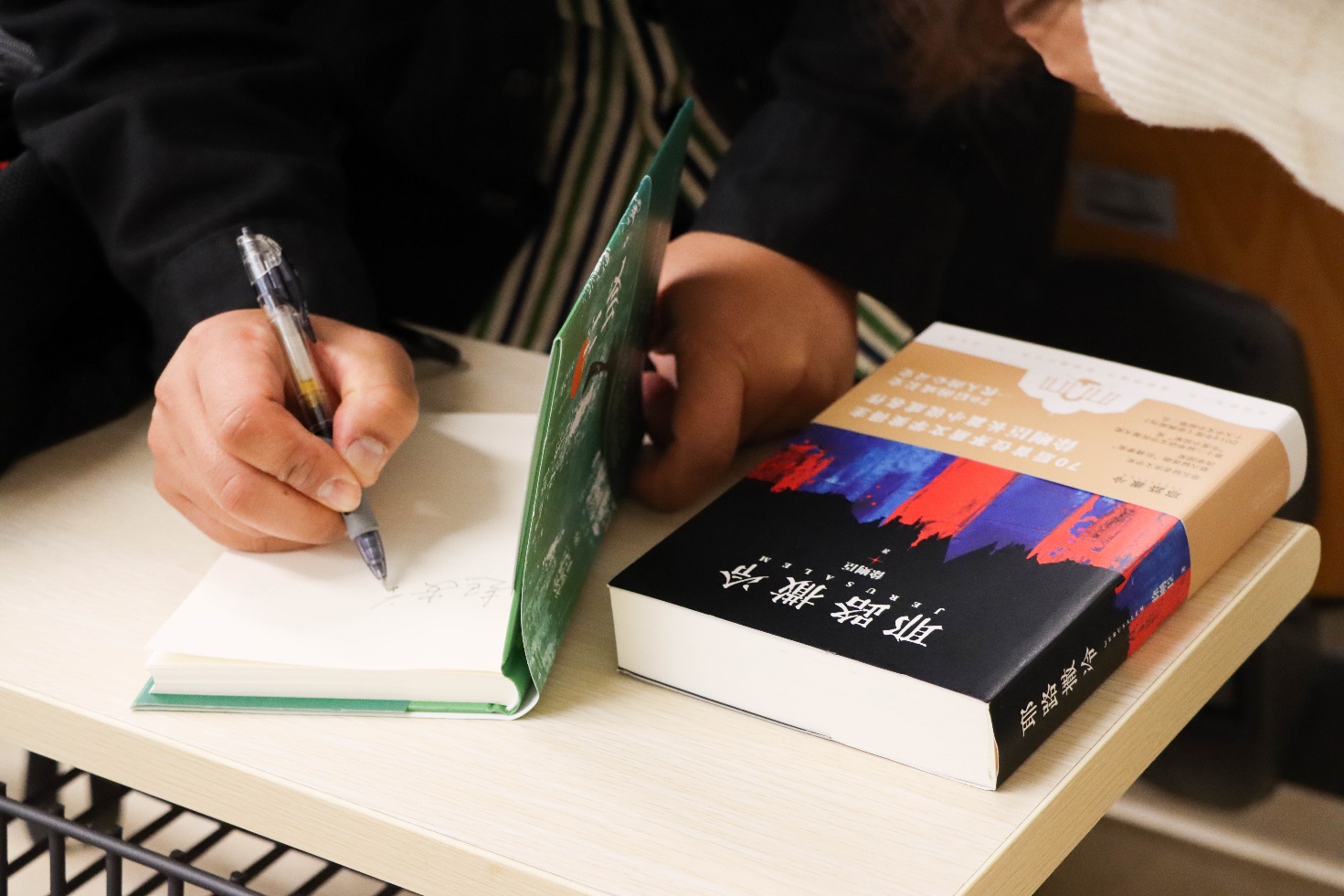

徐则臣为课堂同学签名,图为长篇小说《耶路撒冷》、中短篇小说集《青城》

在演讲的最后,徐则臣总结了他理想中的小说的三个特点:小说应该成为一部百科全书;小说应该成为一门关于智慧的学问;小说应该成为一个预言或是启示。他表示,好的小说家应当出现在学院,要有强烈的问题意识、宽阔的视野和与时俱进的思想,要有对世界复杂性的基本的重视和认同,还要有透过现象看本质的能力。

课后,“小说家讲堂”的老师们与嘉宾合影,从右至左分别为徐则臣先生、曹文轩教授、李洱教授、樊迎春老师

撰稿:潘舒婷

摄影:陈绚